Постановки в Казанском ТЮЗе и московском Ленкоме, работа с Тарковским и оформление легендарных заведений — вспоминаем искусство художника Рашита Сафиуллина

28 марта в художественной галерее Свияжска открылась выставка «Силуэты художника» умершего в прошлом году Рашита Сафиуллина. Больше всего он известен по работе в спектакле «Гамлет» на сцене Ленкома (1977) и фильме Андрея Тарковского «Сталкер» (1979). Но также занимался живописью и дизайном, сотрудничал с казанским объединением «Группа 17» и написал в соавторстве с режиссером Мариной Разбежкиной книгу «Чурики-мокурики острова Свияжск» — отрывок оттуда «Инде» публиковал в 2018-м.

Мы решили узнать, какие малоизвестные работы можно увидеть в новой экспозиции, правда ли, что Свияжск у Рашита Сафиуллина «сидел в печенках», и что точно нужно знать о его творчестве, — разобраться редакции помогли искусствовед Галина Тулузакова, научный сотрудник музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Вера Силкина и документалист Марина Разбежкина.

Студия «Сенеж» и работа с Тарковским

Рашит Сафиуллин родился в Бугульме, но детство провел в Альметьевске, где ходил в художественную школу. По собственным рассказам, на творчество его вдохновляли яркие цвета и красивые вышивки, которые делала мама.

Позже Сафиуллин поехал в Казань: поступил в художественное училище, окончил его в 1968-м и преподавал — сначала в альметьевской худшколе, потом в том же КХУ. А одновременно с этим сотрудничал с «Группой 17» — дизайнерами из Художественного фонда при Союзе художников ТАССР. В 1970–1980-х они во главе с Евгением Голубцовым работали над интерьерами казанских заведений. С ними Сафиуллин участвовал в оформлении пивного бара «Бегемот» на Чернышевского и межвузовской столовой в здании КНИТУ на улице Толстого.

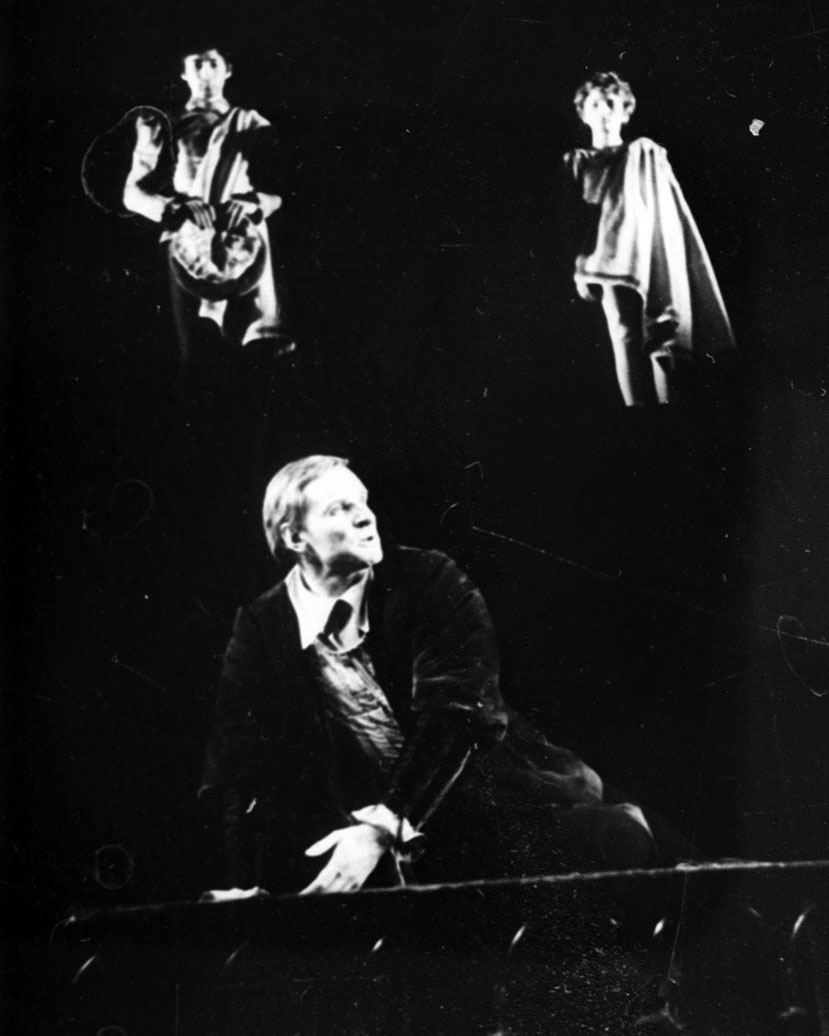

В 1964 году в подмосковном Доме творчества «Сенеж» появилась учебно-экспериментальная студия Союза художников архитектора Евгения Розенблюма и искусствоведа Карла Кантора. Там на «курсах повышения квалификации» учили проектировать городскую среду, промышленный и общественный интерьер. Сафиуллин приезжал за допобразованием с 1972-го по 1976 год — в мастерскую художественного проектирования Марка Коника. А на одном из сенежских семинаров познакомился с художником Тенгизом Мирзашвили, оформлявшим ленкомовский «Гамлет» Андрея Тарковского. Тенгиз пригласил Рашита делать макеты и декорации — так Сафиуллин начал работать с будущим автором «Сталкера».

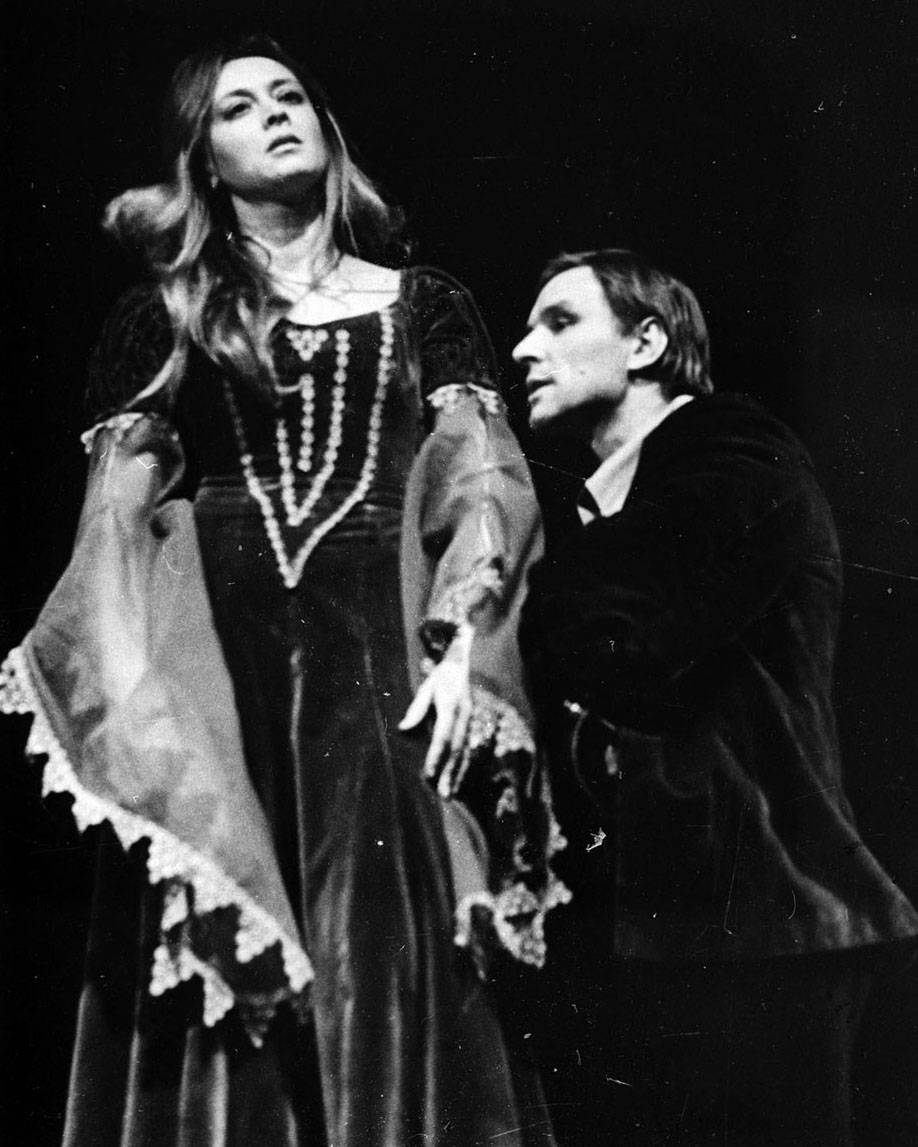

«Гамлет» Андрея Тарковского в Театре имени Ленинского комсомола в 1977 году

Эскиз Тенгиза Мирзашвили. Принц Гамлет и Горацио (по мотивам спектакля «Гамлет» в постановке Андрея Тарковского)

Вера Силкина

научный сотрудник музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

У многих художников так бывает: они ненавидят свой хит и раздражаются, когда их узнают только по нему. Но у меня сложилось впечатление, что Рашит Сафиуллин не стеснялся того, что «Сталкер» — самое известное его произведение. Это действительно одна из важных и известнейших вещей, которая сыграла роль в его формировании как художника. Он гордился ею.

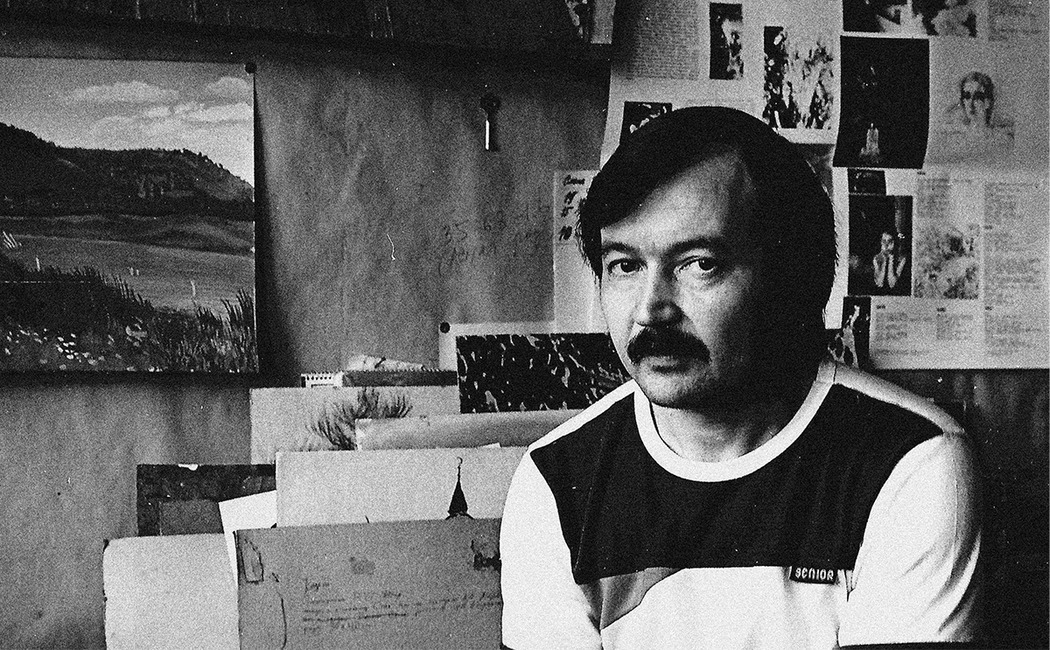

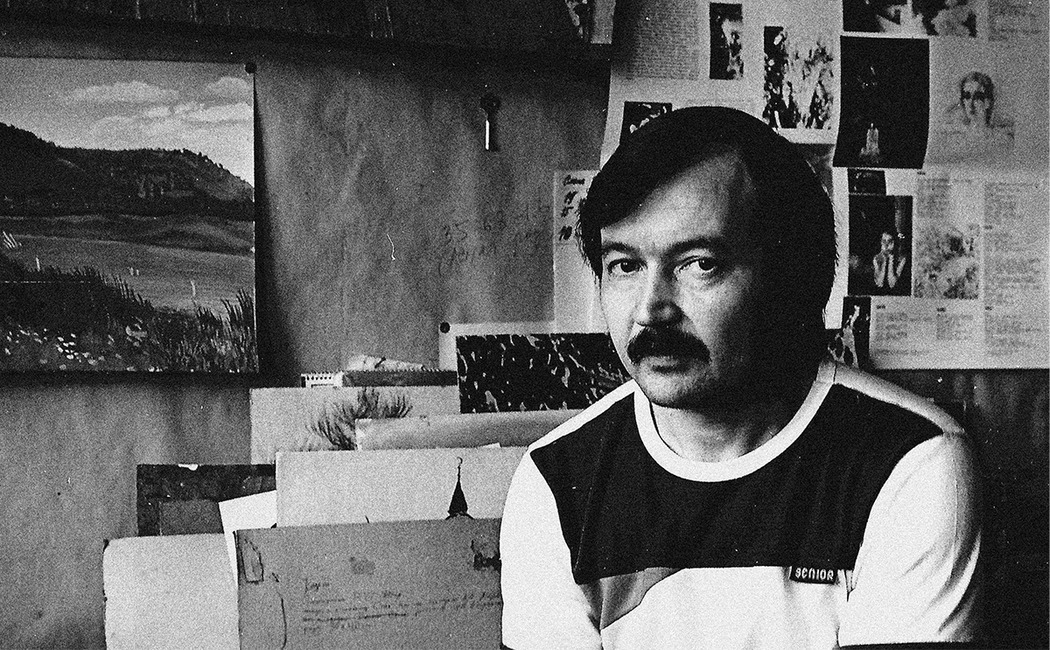

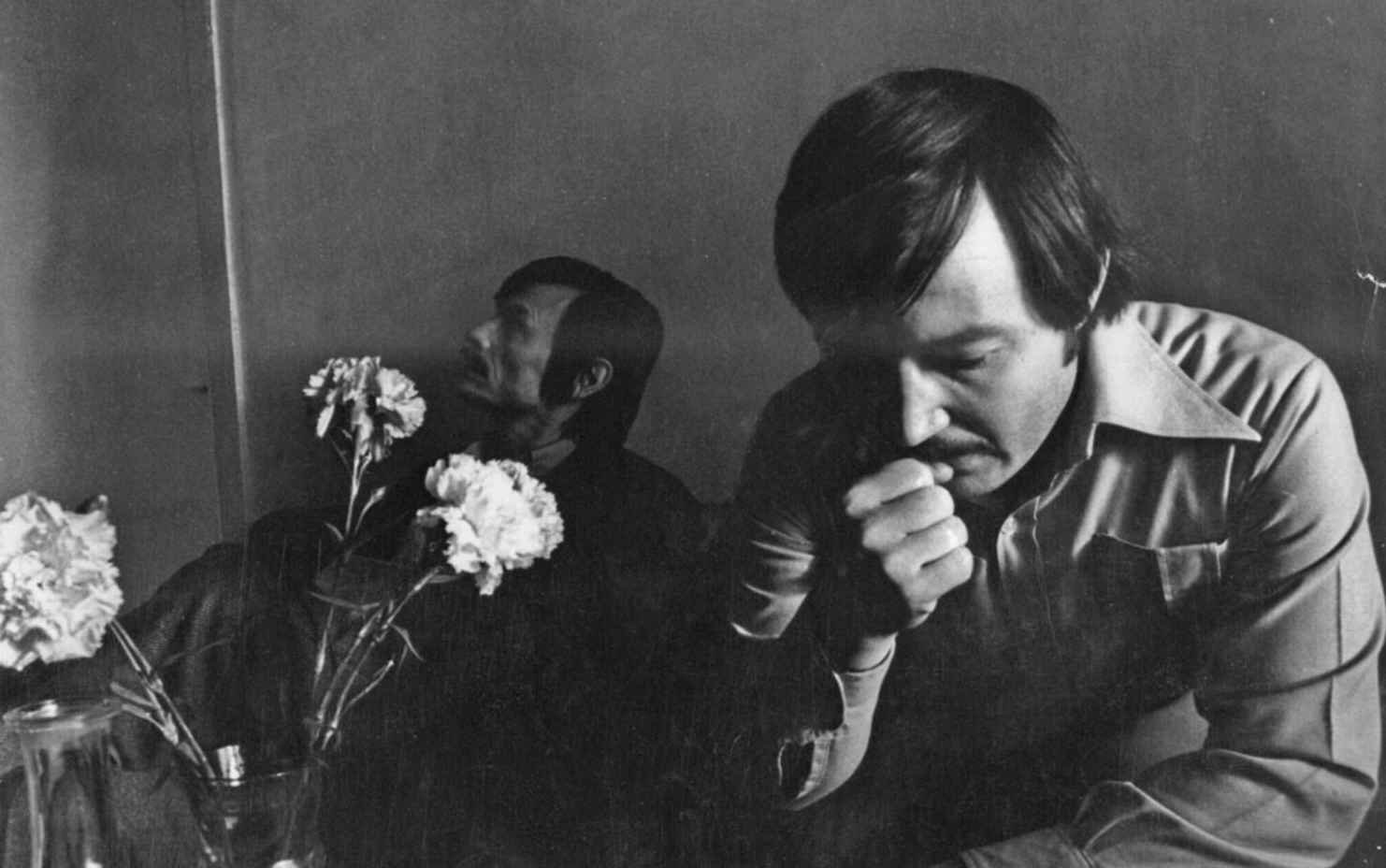

Рашид Сафиуллин и Андрей Тарковский в Казани. Фотограф Фарид Губаев

Рашид Сафиуллин и Андрей Тарковский в Казани. Фотограф Фарид Губаев

Марина Разбежкина

режиссер-документалист

Рашит очень тяжело пережил расставание с Тарковским, потому что он был его «гамбургским счетом». Сопоставимых с Андреем талантливых людей для Рашита больше не появилось, со всеми было неуютно работать. В книге «Декорации „Сталкера“. Рассказ из Зоны событий» Рашит пишет, как в Эстонии, под Таллинном, снимали большой некошеный луг, на котором было очень много маленьких синеньких цветочков. Тарковский влюбился в это пространство и решил снимать здесь несколько основных сцен. Когда они приехали утром на съемку, увидели, что луг наполовину вытоптан рабочими. Тогда Рашит высадил поле с голубыми цветочками заново — ползал, натягивал какой-то полиэтилен, чтобы не оставлять следов. Он очень хорошо придумывал пространство. Место [в «Сталкере»], куда заходят герои фильма и там клубится вечная пыль, — тоже идея Рашита. У него была блестящая голова. Если бы он согласился еще работать в кино, то достиг бы большого успеха. Но после «Сталкера» у Рашита была депрессия — другого такого режиссера встретить он не мог. Заскучал, и, к счастью, Свияжск его спас.

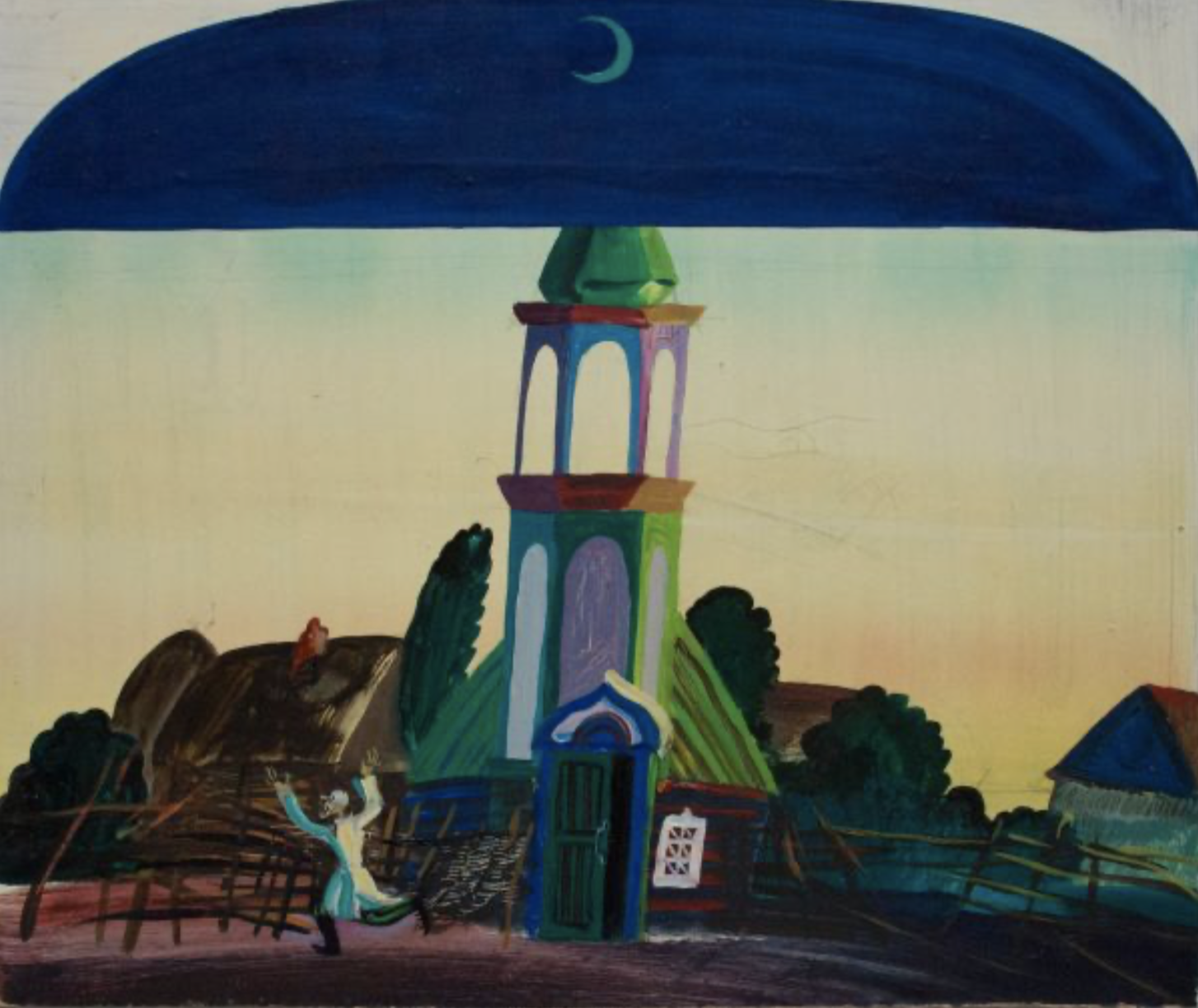

Эскизы к фильму «Сталкер»

Эскизы к фильму «Сталкер»

После «Сталкера», в 1981 году, Сафиуллин занял пост главного художника Казанского ТЮЗа. Его первой работой стало оформление шекспировского «Сна в летнюю ночь».

Галина Тулузакова

искусствовед

С Рашитом Сафиуллиным как театральным художником я познакомилась, когда случайно попала на прогон «Сна в летнюю ночь» в Казанском ТЮЗе. Спектакль меня ошеломил — живой, яркий, динамичный, полный радости и молодой энергии. Это была феерия, в которой все элементы — свободная режиссура, эмоциональная, легкая игра актеров — идеально соединялись в единое целое, не в последнюю (если не в первую) очередь благодаря раскрепощенной, остроумной, веселой сценографии Рашита.

Рашит Сафиуллин. Эскиз декорации к спектаклю «Татарское полотенце», 1981 год

Эскиз занавеса к спектаклю «Татарское полотенце»

Марина Разбежкина

режиссер-документалист

«Сон в летнюю ночь» получился выдающимся: вся театральная Казань ходила посмотреть работу нового молодого художника. Я пришла познакомиться с ним как журналист «Комсомольца Татарии». Это был период творческого подъема Рашита: он вдохновлен результатом [постановки] в ТЮЗе, фантастическим бэкграундом работы с Тарковским на съемках «Сталкера» и [репетициях] «Гамлета» в Москве. Поэтому ему очень хотелось общаться. Мы как-то сразу друг другу понравились, и нам было о чем разговаривать — будто мы дружили всю жизнь.

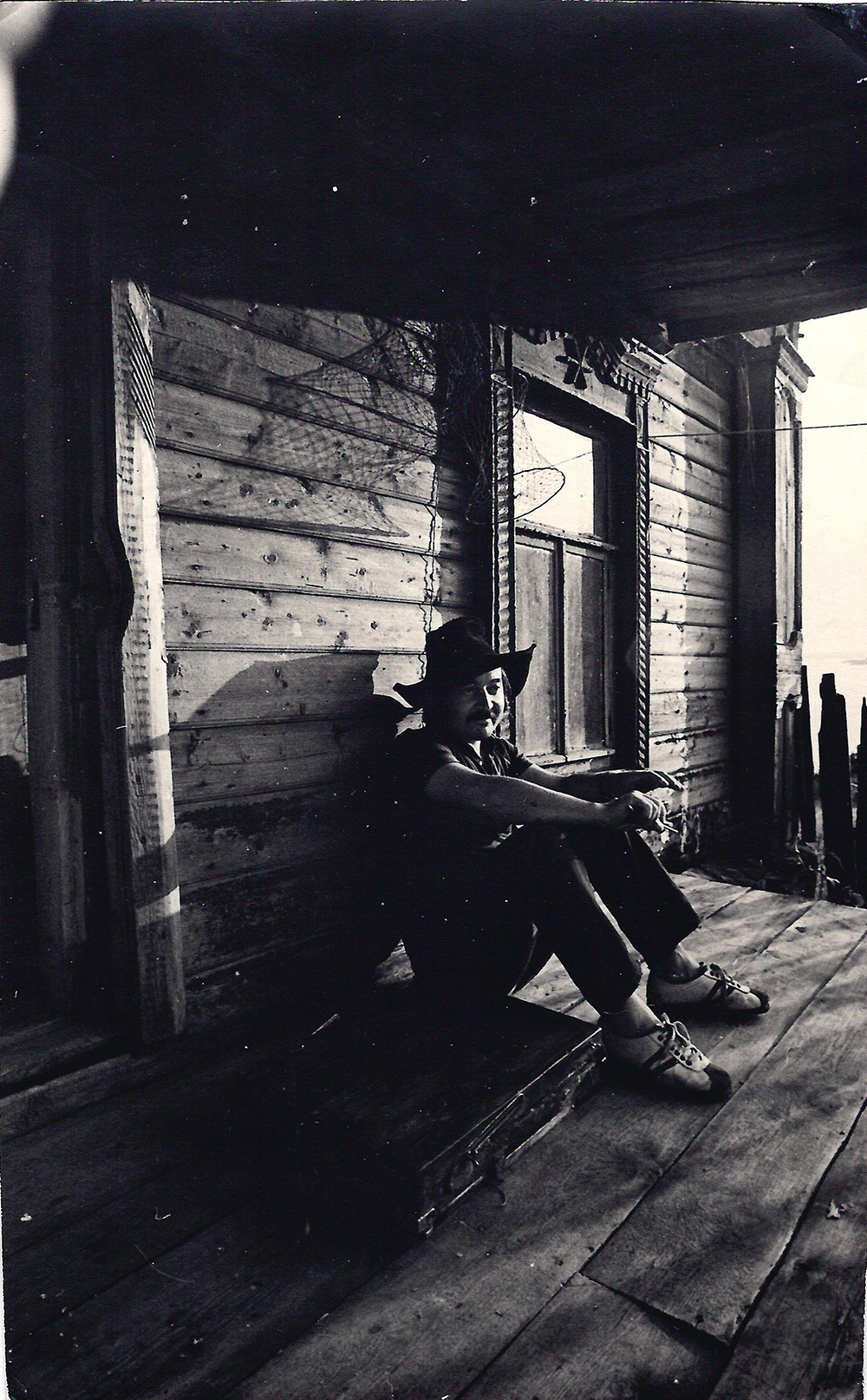

Свияжские притчи

В середине 1980-х Марина Разбежкина посоветовала Сафиуллину побывать в Свияжске. Сначала художник проводил на острове каждое лето, снимая жилье. Но в 1989 году советским горожанам разрешили покупать дома в деревнях и селах, и Сафиуллин приобрел в Свияжске «развалюху на красивом высоком берегу, откуда открывалась Свияга». Окончательно он перебирался на остров несколько лет.

Сафиуллин был не единственным художником, эмигрировавшим в «деревню». На острове в тот же год, кроме Сафиуллиных, приобрели дома архитектор-реставратор Марина Степанова, художники Татьяна и Евгений Голубцовы, Анатолий Егоров. В течение 1990-х в Свияжске поселились ювелир Сергей Коробцов и его супруга, искусствовед Людмила Коробцова, художники Николай Степанович и Илья Артамонов, в 2001-м приехал иконописец Максим Шешуков. Стихийно образовалась «свияжская художественная колония», просуществовавшая около 20 лет.

Галина Тулузакова

искусствовед

Свияжск тогда соединял контрасты вечного и суетного, высокого и низкого, природного и рукотворного, гармоничного и ущербного, унылого и забавного — эти противопоставления можно продолжать бесконечно. Все это сконцентрировано на небольшом участке земли так мощно, что поневоле само место настраивает на размышления о смысле бытия человека. Свияжск повлиял на всех «колонистов»: это прослеживается в миниатюрных пейзажах с коровами, свободно пасущимися на фоне храмов Николая Артамонова, во взгляде «из огорода» сквозь высоченные сорняки на величественные соборы и безмолвные реки у Анатолия Егорова, в размышлениях о вечности через синтез древнерусского искусства, супрематизма и перевода свияжских реалий в образы-знаки в произведениях Евгения Голубцова.

У Рашита Сафиуллина Свияжск также был основной темой станковых произведений. Ему больше, чем всем остальным, были интересны жители острова. Сюжеты его работ охватывают разные стороны свияжской жизни, а главные персонажи — мужички с помятыми лицами и судьбами, в которых иногда узнаются местные жители, колоритные бабки, мальчишки с удочками и сам остров. Это не описание быта, а притча, иногда насыщенная библейской величественностью, иногда становящаяся веселой народной байкой. Сафиуллин любит придавать видимой картинке символическое значение. Элементы примитивизма, которые художник намеренно использует для снижения пафоса грамотно выстроенных композиций, точно выражают смысл.

«Полынь в саду». 1989. Холст, масло. Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

«Остров-град Свияжск». 2010. Холст, масло. Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Вера Силкина

научный сотрудник музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Рашит Сафиуллин сам в какой-то момент оказался частью свияжского фольклора. Он перестал быть дачником и стал настоящим свияжцем. Кажется, он хорошо изображал местных, потому что они превратились в его соседей и друзей. Также, думаю, на его внимательное отношение к граду, его жителям и байкам повлияло общение с Мариной Разбежкиной. Они вместе ходили, слушали, собирали истории об острове.

Для художника, который любит работать с фактурой, Свияжск был местом, которое словно создано им самим. До реконструкции 2010 года здесь все выглядело как декорации фильмов Тарковского: если не «Сталкер», то «Андрей Рублев» — из-за соборов. Сохранялись мрачная жизнь и сложные бытовые условия, еще работала психбольница: Сафиуллин описывал, что больные ходили, как призраки. Свияжск ощущался как место, застрявшее между пространством и временем, одновременно пугающее и привлекательное. И эту сложную, противоречивую красоту мог понять только художник. Он передавал то чувство в ранних работах — они такие жухлые, от них возникает ощущение сухой травы, холодного воздуха, а изображены на них покосившиеся дома с серо-серебристыми деревянными заборами, разрушающиеся соборы и храмы. История все еще здесь, но увядает у тебя на глазах.

Галина Тулузакова

искусствовед

Мировосприятие художника менялось со временем: от напряженного, почти трагического размышления о Свияжске как отражении нашей жизни вообще — к более жизнеутверждающему и радостному. Если раньше на первом плане перед прекрасными соборами могло быть сухое дерево или развешанное на заборе постиранное больничное белье, то в 2010-е рождался почти лубочный образ острова-града. Как в цикле «Свияжск. Времена года». В этом городе краски только яркие и радостные, снег невероятно белый, а солнце «красное», нет горя и печали и народ безмятежен и благодушен. Таким Свияжск никогда не был и быть не мог.

«Беседка на Свияге». 2003. Холст, масло. Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Вера Силкина

научный сотрудник музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

В работах Сафиуллина чувствуется теплота и любовь к острову. Я могу понять, почему в какой-то момент ему казалось, что Свияжск «в печенках сидит»: [села], может быть, было слишком много. Но Рашиту не хотелось уходить. Это похоже на историю мужика [с его картин], у которого появились крылья. Крылья есть, а улетать-то и не хочется, потому что — зачем? Он сам картину описывал как ощущение от Перестройки, но, мне кажется, здесь и про его связь со Свияжском.

«Поднимающийся в гору». 1990. Холст, масло. Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Галина Тулузакова

искусствовед

Почти у всех художников-свияжцев есть монументальные высказывания об острове. Для Рашита Сафиуллина таким проектом стала работа над анимированным мультимедийным панно «Свияжск в XVII веке» для Музея археологического дерева. В ширину панно составило 21 метр и три — в высоту. Рашит отрисовал реконструкцию города XVII века на основе научных исследований и концепты 450 персонажей для анимации, которую потом сделали на компьютере. Художник совместно с сыном создавали монументальное оформление входного фасада, музеефикацию нижних ярусов археологического раскопа.

Отец и сын

В том же Свияжске Рашит Сафиуллин открыл для себя новое направление в творчестве — эмальерное искусство, которым занимался вместе с сыном Чингизом.

Марина Разбежкина

режиссер-документалист

Вспоминаю, что родители долго не могли назвать мальчика. Мама Рашита попросила меня «повлиять» на него, потому что «они хотят ребенка назвать не татарским именем, а каким-то иностранным». Рашит говорит: «Я за какое имя ни возьмусь, обязательно вспомню какого-нибудь нехорошего человека, которого так же зовут. А с именем Чингиз у меня нет ни одного плохого знакомого». Я спросила: «А Чингисхан тебе очень нравится?» Он говорит: «Опа, а про Чингисхана-то я и не подумал». Но все-таки Чингиз остался Чингизом и вырос добродушным, милым парнем, хотя его исторический предок был человеком не большой доброты.

Семья и работа были смыслами жизни Рашита. Его сын пытался пойти собственным путем, не связанным с искусством, но все-таки пришел к тому, что ему интересно работать с отцом. Это был замечательный тандем. Рашит и Чингиз вдвоем делали эмали, за которыми люди специально приезжали в Свияжск. Они испытывали счастье, когда работали, каждая такая минута была счастьем.

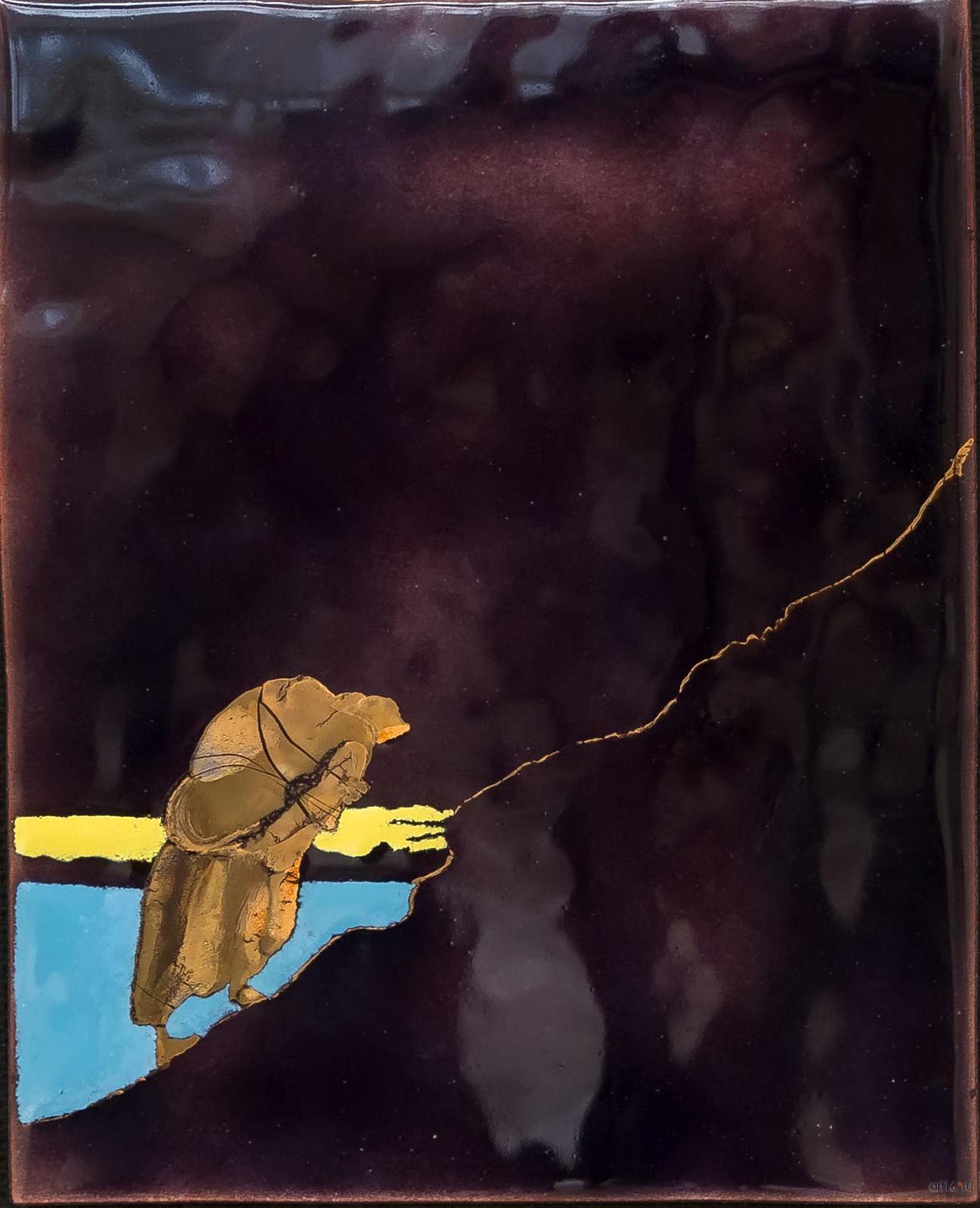

«В гору». 2015

«Дорога к церкви». 2015

Галина Тулузакова

искусствовед

Для Рашита всегда была очень важна работа с вещью, рукотворность процесса. В отличие от живописи, в эмали между идеей и ее воплощением в материале стоит сложный, долгий, многоэтапный технологический процесс. Технология выступает здесь почти на равных с художником, поскольку сочетаются точное действие и случайность. Рашит в работе с эмалью привлекал элемент непредсказуемости, в результате которого возникали удивительные по красоте эффекты — сложность фактур, как у драгоценных камней, тонкость живописных переходов и оттенков, чистота и прозрачность цветного стекла, его мерцания, отражения.

Картинки с выставки

«Крылатый мужик». 1990. Холст, масло. Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Год назад, в феврале 2024 года, в художественной галерее музея-заповедника «Остров-град Свияжск» была представлена обновленная экспозиция работ Рашита Сафиуллина. Изначально эта выставка готовилась к 75-летию со дня рождения художника, но, к сожалению, оказалась мемориальной, так как Сафиуллин умер за 11 дней до своего юбилея и открытия экспозиции. Нынешняя отличается от прошлогодней ретроспективным характером: кураторы пытались сконцентрировать в одном месте все грани творчества Рашита Сафиуллина — и оформление театральных постановок, и работу со «Сталкером», и живопись, и эмаль, и графику. А в начале экспозиции поместили картину с крылатым мужиком.

Вера Силкина

научный сотрудник музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Вместе с Музеем изобразительных искусств мы собрали эскизы к спектаклям Казанского ТЮЗа — например, к постановке «Казанское полотенце», которая в итоге была инсценирована с декорациями другого художника в театре Камала. Большая часть эскизов раньше нигде не демонстрировалась, в интернете они не представлены.

Было тяжело собирать материалы, связанные с оформительской работой, несмотря на то, что «Группа 17» состояла из легенд отечественного дизайна. Но про них мало информации: архив был утрачен и все теперь собирается по крупицам. Нам помогла семья Рашита Сафиуллина — я подобрала несколько фотографий, связанных с его обучением на сенежском семинаре и проектами, сделанными в Казани в 1980-е годы.

Мне кажется, оформительская работа и дизайн не совсем на слуху у людей. Я надеюсь, посетители увидят, что это выставка художника-постановщика фильма Тарковского, заинтересуются, придут и узнают, что Рашит Сафиуллин — это не только «Сталкер» и Свияжск, а еще много чего интересного.

Выставка «Рашит Сафиуллин. Силуэты художника» проработает до 13 августа на втором этаже художественной галереи Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Льготный билет стоит 150 ₽, основной — 200 ₽. По экспозиции проводят экскурсии.